「弔電の送り方は?」

「弔電の料金やマナーを知りたい」

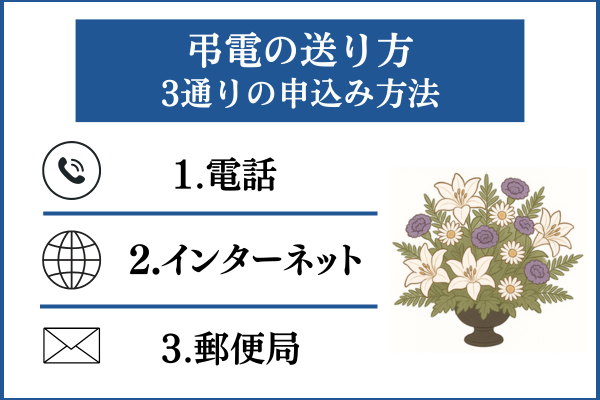

弔電とは、故人を偲び、ご遺族にお悔やみの気持ちを伝えるために送る電報のことで、電話・インターネット・郵便局の3通りの申込み方法があります。

弔電は、葬儀や通夜に直接参列できないときでも、哀悼の意をきちんと届けられる大切な手段です。

台紙に記されたメッセージを通して故人への想いをご遺族に伝えることができ、近年では線香や供花を添えられる商品も選ばれています。

一方で、宛名を喪主宛にすることや忌み言葉を避けることなど、基本的なマナーを守ることも欠かせません。

本記事では、弔電の送り方や申込みの流れ、料金の目安、知っておきたいマナーや文例まで詳しく解説します。

大切な場面で失礼のないよう、ぜひ参考にしてください。

弔電の送り方は?3通りの申込み方法

弔電の送り方としては、電話・インターネット・郵便局の3通りの方法で申込むことができます。

弔電(お悔やみ電報)は、葬儀や告別式に直接参列できない場合に、故人やご遺族へ哀悼の意を伝える大切な手段です。

以下の表は、それぞれの送り方や料金設定をまとめたものです。

| 申込み 方法 | 送り方 | 料金 | 支払い方法 |

|---|---|---|---|

| 電話 | 固定電話・携帯から 「115」 に発信し、オペレーターに相談 | 台紙+文字料金+オプション | 電話料金に上乗せ クレジットカード決済 (専用ダイヤル使用時のみ) |

| インターネット | ホームページより注文 | 商品代金 | クレジットカード決済 コンビニ決済 通信キャリア決済 口座振込 |

| 郵便局 | 郵便局窓口またはネット注文 | 台紙+基本料金+オプション | 現金 クレジットカード決済 電子マネー |

それぞれの方法には、申込み可能な時間帯や配達までのスピード、選べる台紙や決済手段の種類などに違いがあります。

大切なのは、葬儀や告別式に間に合うよう配達希望日時を明確に指定することと、喪主名や式場住所などの正確な情報を事前に準備しておくことです。

次の章では、それぞれの申込み方法の特徴や流れを詳しく解説します。

【弔電の送り方】電話で申込む(115番)

電話で弔電を送る場合は、「115番」にかけるだけで簡単に手続きできます。

固定電話や携帯電話からかけると、電報専用のオペレーターが応対し、必要な情報を聞き取りながら進めてくれるため、初めて利用する方や慣れていない方でも安心して申込みが可能です。

支払いは、基本的に電話料金との合算請求となりますが、専用ダイヤル経由であればクレジットカード決済も利用できます。

受付は年中無休ですが、当日配達の締切は地域や混雑状況によって異なるため、通夜や告別式の開始時間を考慮し、できるだけ早めに申込みましょう。

【弔電の送り方】インターネットの電報サービスから申込む

インターネットからの申込みは、弔電の送り方として最も簡単で手軽な方法です。

24時間いつでも申込みが可能なため、忙しい日中はもちろん、夜間でも手続きでき、多くの方に利用されています。

さらに、台紙やメッセージの種類が豊富にそろっており、自分の想いに合った形でオリジナルの弔意を届けられるのも大きな魅力です。

インターネットからの申込み手順

まずは弔電を選びます。

シンプルな台紙タイプから、供花やお線香がセットになったものまであり、種類が豊富です。

台紙に載せるメッセージを作成します。

文例集から選ぶこともできます。

宛先・差出人に関する情報を入力します。

届ける日時を指定し、支払い方法を選択します。

24時間受付可能の弔電

【弔電の送り方】郵便局で申込む

郵便局から弔電を送る場合は、日本郵便が提供する「レタックス」というサービスを利用します。

レタックスは速達扱いの文書配達サービスで、弔事用の台紙や封筒を選び、メッセージを添えて送ることができます。

郵便局の窓口、または対応している局でのWebレタックスから申込みが可能です。

窓口では、専用用紙に宛名(喪主名)、式場の住所・電話番号、配達希望日、本文、差出人情報などを記入します。

郵便局での申込みは、対面で相談しながら確実に送りたい方や、領収書をすぐに必要とする法人・個人におすすめです。

弔電の種類と料金相場

弔電には、シンプルな台紙タイプから供花やお線香が付いたセットタイプまで、さまざまな種類があります。

選ぶ種類によって料金が変わるため、予算や送る相手との関係性に合わせて選びましょう。

以下の表は、一般的な弔電の種類と料金相場の一例です。

弔電の種類ごとに込められる想いや用途が異なるため、故人やご遺族の立場を考慮しながら選ぶことが大切です。

弔電を送付するタイミング

弔電は、通夜や告別式の開始前までに届くよう手配することが基本です。

理想的には、通夜や告別式の前日〜当日の朝までに式場へ到着するように手配します。

式場によっては前日から準備が始まるため、余裕をもって手配すると確実です。

訃報を受けてすぐに手配できない場合でも、告別式の開始時間の1〜2時間前着を目安にしましょう。

式後に到着すると、ご遺族や関係者が受け取れない場合や、式場からご遺族宅への転送が必要になることもあります。

タイミングを誤ると弔意が十分に伝わらない場合があるため、確実に届く時間帯を意識して送るようにしましょう。

通夜・告別式に間に合わない場合

通夜や告別式に弔電が間に合わない場合でも、できるだけ早く弔意を伝えることが大切です。

たとえば、葬儀の後にご遺族の自宅へ弔電を送る方法や、別途お悔やみの手紙やお花を送る方法であれば、故人やご遺族に誠意がしっかり伝わるでしょう。

また、弔電が遅れてしまった場合には、「式には間に合いませんでしたが、心よりお悔やみ申し上げます」といった言葉を添えることで、失礼のない対応となります。

大切なのは、思いやりを持って誠実に気持ちを伝えることです。

式後であっても、丁寧な対応を心がけましょう。

すぐに手配できる!おすすめの弔電5選

すぐに手配できる弔電商品を5つ紹介します。

いずれの商品も上質で落ち着いたデザインを備え、急ぎの場面でも安心して選べるものばかりです。

形式に沿った礼節を大切にしながらも、送る人の想いがしっかりと伝わるよう工夫された商品を中心に取り上げています。

ご自身の気持ちやご関係にふさわしい弔電を選ぶ際の参考にしてみてください。

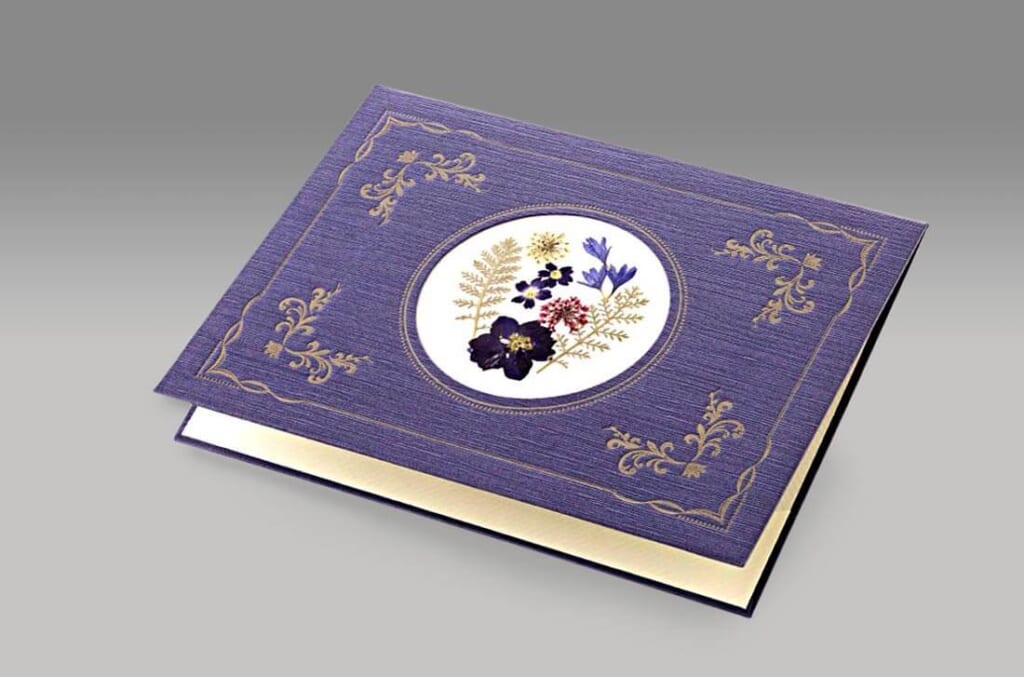

押し花で想いを伝える「押し花 想花」

| 商品名 | 押し花 想花 |

|---|---|

| 価格 | 3,520円(税込) 送料・文字料金含む |

| 特徴 | 押し花タイプの弔電 葬儀・告別式・法要など、さまざまなお悔やみの場面にふさわしい |

「押し花 想花」は、故人を偲ぶ気持ちを押し花に込めて届ける弔電です。

自然の花々をひとつひとつ丁寧に手作業で仕上げ、花の種類や色合い、配置がすべて異なる世界にひとつだけのデザインとなっています。

温もりあふれる多彩な押し花が、送る方の深い哀悼の想いを美しく映し出し、ご遺族の心に静かに寄り添います。

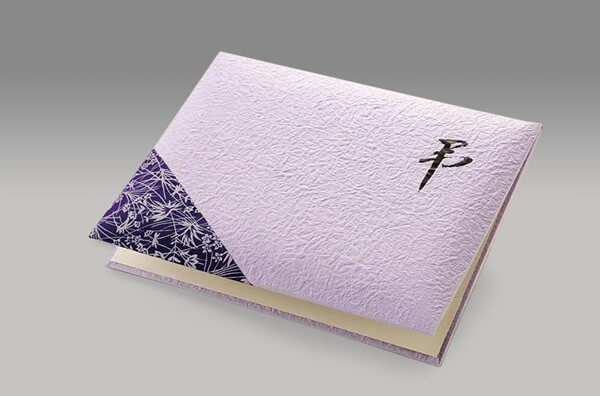

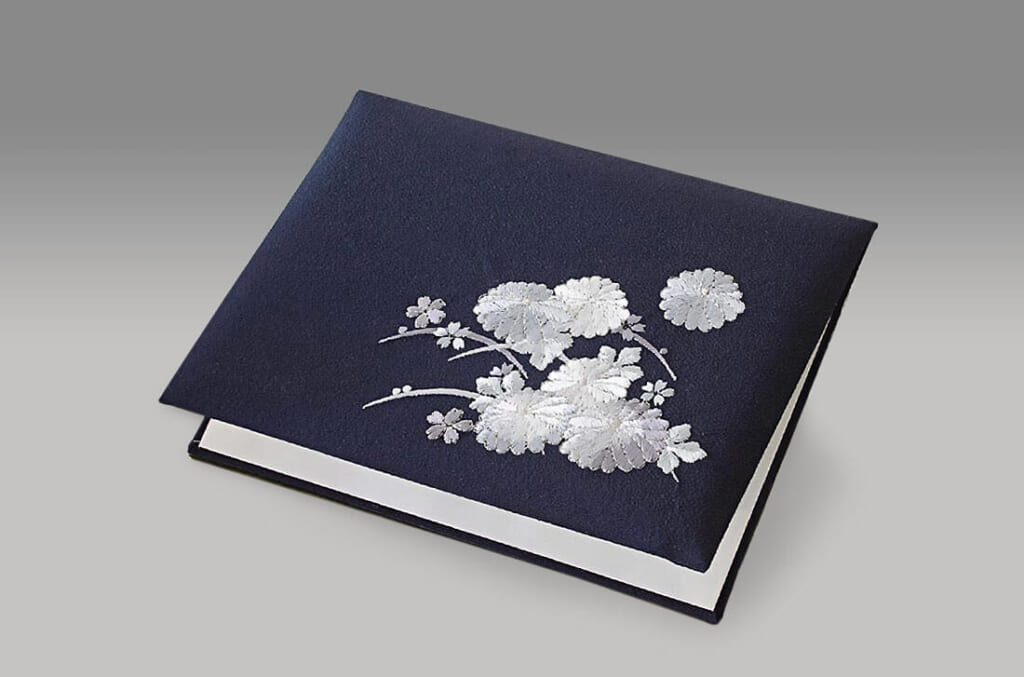

伝統技術が息づく「日本刺繍 偲」

| 商品名 | 日本刺繍 偲 |

|---|---|

| 価格 | 4,400円(税込) 送料・文字料金含む |

| 特徴 | 丹後ちりめんと刺繍菊の高級弔電 葬儀・告別式・法要などの厳かな場面にふさわしい |

「日本刺繍 偲」は、日本有数の織物産地として知られる丹後地方で織り上げた、上質なちりめん生地を使用し、熟練職人が菊の刺繍を施した格調高い弔電です。

ちりめん特有のしなやかな手触りと奥行きのある光沢が、故人への深い敬意と感謝の想いを静かに伝えます。

葬儀や告別式、法要などの場面で、上品さと真心を兼ね備えた特別な一通として、多くの方に選ばれています。

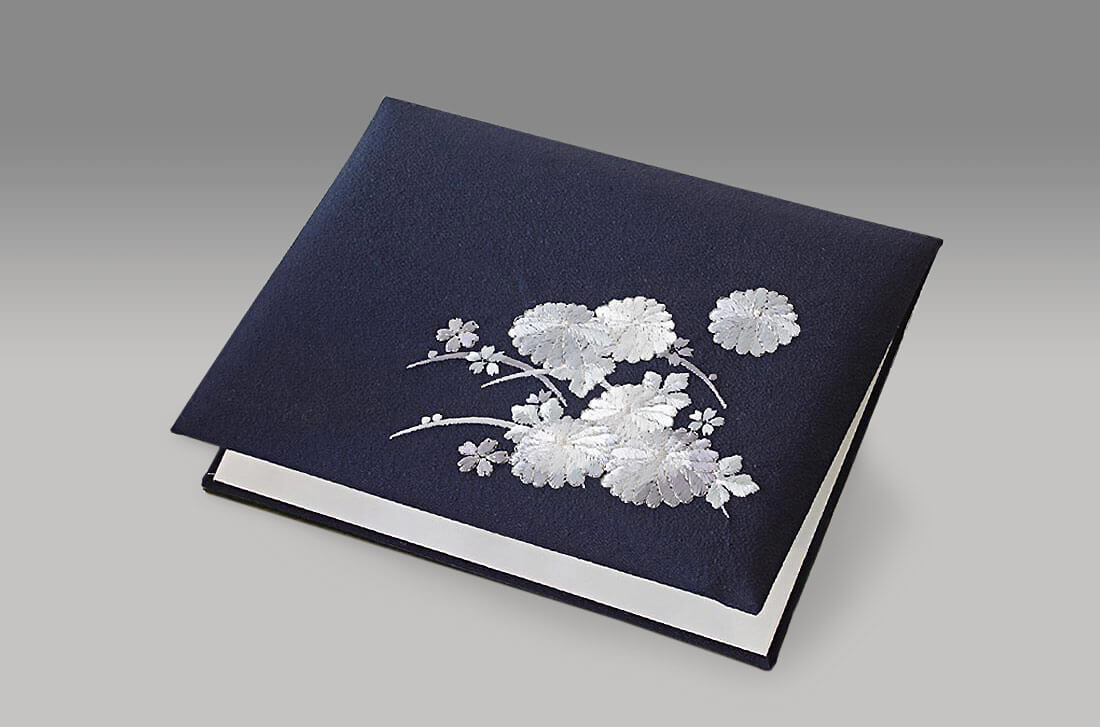

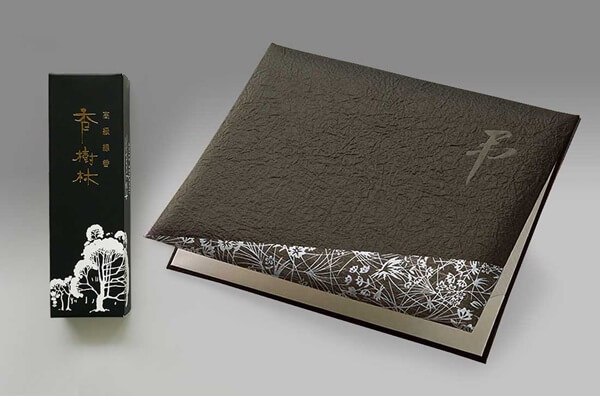

格式高い高級弔電「会津塗 白菊」

| 商品名 | 会津塗 白菊 |

|---|---|

| 価格 | 9,900円(税込) 送料・文字料金含む |

| 特徴 | 格式ある高級弔電 送る側の心遣いを表現する一品 |

会津塗の台紙に、追悼の象徴である白菊をあしらった、重厚感あふれる高級弔電です。

深みのある漆黒の艶と静謐な佇まいが、故人への深い敬意と哀悼の心を品位をもって伝えます。

さらに、式後は文庫箱として活用でき、思い出を大切に保管できる実用性も魅力です。

想いを丁寧に伝える「仏花ソープフラワー 紫音」

| 商品名 | 仏花ソープフラワー 紫音 |

|---|---|

| 価格 | 5,500円(税込) 送料・文字料金含む |

| 特徴 | 上質な仏花付きお悔やみ電報 自立式のラッピングデザインで、そのままお供えとして飾れる |

「仏花ソープフラワー 紫音」は、華やかさと落ち着きをあわせ持つ、仏花付きお悔やみ電報です。

存在感ある大ぶりのソープフラワーを贅沢に使用し、弔意を視覚的に伝えると同時に、お仏壇や祭壇にも上品に調和します。

専用のクリアケース入りで、ほこりや汚れを防ぎつつ清潔な状態を保てるため、式後も美しいまま飾っていただけます。

落ち着いた佇まいの供花「アレンジメント(白&紫)」

| 商品名 | アレンジメント(白&紫) |

|---|---|

| 価格 | 15,400円(税込) 送料・文字料金含む |

| 特徴 | 落ち着いた佇まいの供花 祭壇やご自宅にそのまま飾れる |

清らかな白と深みのある紫を組み合わせた上品な生花アレンジメントは、故人への変わらぬ敬意と、ご遺族への温かな思いやりを静かに映し出します。

通夜や告別式、法要、命日など、厳かな場面に自然に溶け込み、落ち着きと気品を添える存在です。

祭壇やご自宅にもそのまま飾れるため、手間なく長く美しさを楽しめる実用性も備えています。

弔電の送り方の基本マナー6つ

弔電を送る際には、いくつかの基本的なマナーを守ることが大切です。

以下の基本的なマナーを6つ紹介します。

- 宛名は喪主宛にする

- 宛先は葬儀場にする

- 弔電をお断りされたら送らない

- 忌み言葉を使わない

- 弔電専用の敬称を使う

- 宗教ごとに異なる表現に注意する

必ず確認して、マナーを守って弔電を送るように心がけましょう。

宛名は喪主宛にする

弔電の宛名は、基本的に喪主宛にするのがマナーです。

喪主は葬儀を取り仕切る代表者であり、遺族を代表して弔意を受け取る立場となります。

故人の名前ではなく、喪主のフルネームを正しく記載することが重要です。

もし喪主の名前が分からない場合は、事前に確認するか、葬儀を担当する家族代表者宛とする方法もあります。

間違って故人の名前で送ってしまうと、失礼にあたる可能性があるため、注意が必要です。

丁寧な配慮で、正しい宛名を記載しましょう。

宛先は葬儀場にする

弔電の宛先は、基本的に葬儀や告別式が行われる会場(葬儀場)にするのが一般的です。

ご遺族の自宅ではなく、葬儀場の住所と喪主の名前を正確に記載することで、確実に式当日に届けることができます。

葬儀場宛に送ることで、受付でスムーズに弔電が受け取られ、ご遺族に直接届けられるため安心です。

もし葬儀場の詳細な住所が分からない場合は、葬儀案内や担当の方に確認しておくとよいでしょう。

確実に弔意を伝えるためにも、正しい宛先を記載してください。

弔電をお断りされたら送らない

弔電をお断りされた場合は、無理に送らず控えることがマナーです。

ご遺族の意向として「弔電や供花はご辞退申し上げます」と案内されている場合、その気持ちを尊重することが大切です。

故人やご遺族のご希望に反して弔電を送ると、かえって負担をかけたり、迷惑になる場合があります。

どうしても弔意を伝えたい場合は、後日お悔やみの手紙など、他の方法で気持ちを伝えるのがよいでしょう。

ご遺族の心情を大切にし、丁寧な配慮を心がけることが大切です。

忌み言葉を使わない

弔電を送る際には、忌み言葉を使わないよう注意することが大切です。

忌み言葉とは、不幸や不吉な出来事を連想させる言葉や、重ね言葉、繰り返しを意味する表現などを指します。

たとえば、「重ね重ね」「再び」「たびたび」などの言葉や、「死ぬ」「終わる」などの直接的な表現は避けましょう。

忌み言葉を使わないことで、ご遺族への心遣いや丁寧な気持ちがより伝わります。

弔電の文章を作成する際は、言葉選びに十分配慮し、相手の心情に寄り添った表現を選びましょう。

弔電専用の敬称を使う

弔電を送る際には、故人やご遺族に対して弔電専用の敬称を使うことが大切です。

以下の表は、弔電で使う敬称をまとめたものです。

| 故人と喪主(受取人)との関係 | 故人の敬称 |

|---|---|

| 喪主の実父 | ご尊父様 お父様 |

| 喪主の実母 | ご母堂様 お母様 |

| 喪主の祖父 | ご祖父様 お爺様 |

| 喪主の祖母 | ご祖母様 お婆様 |

| 喪主の妻(夫)の 父親 | ご岳父様 お義父様 |

| 喪主の妻(夫)の 母親 | ご岳母様 ご丈母様 義母様 |

| 喪主の配偶者 | ご主人様 ご令室様 |

| 喪主の兄弟姉妹 | ご令兄様 ご令弟様 ご令姉様 ご令妹様 |

一般的な手紙や日常会話で使う呼び方ではなく、弔事にふさわしい敬称を選ぶことで、より誠実な気持ちが伝わります。

敬称の使い方に迷った場合は、弔電サービスの文例集を参考にするのもおすすめです。

宗教ごとに異なる表現に注意する

弔電の文面では、宗教や宗派によってふさわしい言葉や避けるべき表現が異なります。

特に「冥福」「安らかに眠る」などの表現は、宗教によって使用可否が変わるため注意が必要です。

下記の表を参考に、宗教ごとに適切な言葉を選びましょう。

| 宗教・宗派 | 適した表現例 | 避けるべき表現例 |

|---|---|---|

| 仏教 | ご冥福をお祈りします 安らかにお眠りください | 天国で安らかに |

| 神道 | 安らかな御霊のご平安をお祈りします | 冥福 成仏 往生 |

| キリスト教 | 安らかなお眠りをお祈りします 神の御許での平安をお祈りします | 冥福 成仏 極楽浄土 |

宗教ごとの慣習を無視した言葉を使うと、相手に違和感や不快感を与えてしまう可能性があります。

弔電を送る際は、故人やご遺族の信仰に合わせた適切な表現を選びましょう。

【故人との関係性別】弔電文例

故人との関係性によって、弔電の文面は適切な表現や言葉選びが異なりますので以下の3つのパターンに分けて紹介します。

- 故人が友人の場合

- 故人が親族の場合

- 故人が職場関係者の場合

関係性に合った文例を使うことで、より誠意が伝わりやすくなります。

以下で、それぞれ代表的な3つの関係性ごとの文例を紹介します。

故人が友人の場合

友人が亡くなった場合の弔電文例は、親しみと敬意の両方を込めた内容にすることが大切です。

以下は一例です。

○○様の突然の訃報に接し

深い悲しみに包まれております

在りし日のお姿と笑顔が忘れられず

今も信じられない思いです

心よりご冥福をお祈り申し上げます

友人への弔電では、思い出や人柄に触れることで、温かみのある弔意を表すことができます。

ただし、あまり私的になりすぎず、式にふさわしい敬語と格式を保つようにしましょう。

故人が親族の場合

親族が亡くなった場合の弔電文例は、家族としての深い悲しみと故人への敬意を込めた内容にすることが大切です。

以下は一例です。

○○様のご逝去の報に接し

深い悲しみで胸がいっぱいです

在りし日のお姿を偲びつつ

安らかな眠りをお祈り申し上げます

親族への弔電では、身近な存在としての悲しみを表しながらも、儀礼にふさわしい丁寧な言葉遣いを心がけます。

感情的になりすぎず、落ち着いた文章で哀悼の意を示すことが望ましいでしょう。

故人が職場関係者の場合

職場関係者が亡くなった場合の弔電文例は、業務での功績や人柄を敬意をもって伝える内容にすることが大切です。

以下は一例です。

○○様のご逝去の報に接し

深い悲しみの念に堪えません

生前のご尽力と温かなご指導に

心より感謝申し上げ

安らかなご永眠をお祈りいたします

職場関係者への弔電では、勤務中の姿勢や人柄を簡潔に触れながら、感謝の気持ちと哀悼の意を丁寧に表すことが望ましいです。

ビジネス文書としての礼儀を保ちつつ、誠実な言葉選びを心がけましょう。

【シーン別】弔電文例

弔電は送る場面によって、適切な表現や文面が変わりますので、代表的な3つのシーンごとの文例を紹介します。

- 通夜・告別式の場合

- 法要や慰霊祭の場合

- お盆や新盆の場合

シーンに合わせた言葉選びをすることで、より相手に配慮の行き届いた弔意を伝えることができます。

同じ弔意でも、通夜や告別式では儀礼的な言葉が求められる一方、法要や慰霊祭では故人をしのぶ温かみのある言葉が適しています。

お盆や新盆の弔電では、季節感や故人を偲ぶ情景を交えた表現を取り入れると、より心のこもった文章になります。

通夜・告別式の場合

通夜・告別式の弔電例文は、以下の通りです。

| 通夜・告別式に使える弔電例文 |

|---|

| ○○様のご逝去の報に接し 深い悲しみで胸がいっぱいです 安らかなお眠りを心よりお祈り申し上げます |

| ○○様の訃報に接し 心よりお悔やみ申し上げます 在りし日のお人柄とご功績を偲び 謹んでご冥福をお祈りいたします |

| ○○様の突然のご逝去に接し 言葉を失っております 安らかな旅立ちとなりますよう 心からお祈り申し上げます |

通夜や告別式に送る弔電では、儀礼に沿った格式のある文章を心がけます。

直接参列できない場合でも、丁寧な言葉で哀悼の意を表すことで、ご遺族に誠意が伝わります。

通夜や告別式では、直接的な死を表す言葉やカジュアルな表現を避け、落ち着いた敬語で統一するようにしましょう。

また、配達日時を式当日に合わせることで、確実にご遺族の手に渡ります。

法要や慰霊祭の場合

法要や慰霊祭の弔電例文は、以下の通りです。

| 法要や慰霊祭に使える弔電例文 |

|---|

| ご法要に際し 悲しみを新たにしております ご生前のお姿を偲び 謹んでご冥福をお祈りいたします |

| ご法要にあたり 遠方より手を合わせております ご生前のご厚情 今なお感謝いたすばかりでございます 謹んでご冥福をお祈り申し上げます |

| この度の慰霊祭に際し 心より故人のご冥福をお祈りいたします |

| 慰霊祭開催にあたり 心より眠る御霊の安らかなることをお祈りいたします |

法要や慰霊祭の弔電では、儀礼にふさわしい敬意ある表現とともに、ご遺族を思いやる優しい言葉を添えることが大切です。

お盆や新盆の場合

お盆や新盆の弔電例文は、以下の通りです。

| お盆や新盆に使える弔電例文 |

|---|

| お盆を迎えるにあたり 改めましてお悔やみ申し上げますと共に心より ご冥福をお祈り申し上げます |

| 心よりお悔やみを申し上げますとともに 故人の安らかなお眠りをお祈りいたします |

| お参りに行くことができず 遠方より合掌させていただきたいと思います |

| ○○様の初盆を迎えられて 新たに悲しみがつのられている事とお察し申し上げます |

お盆は、故人やご先祖様の霊魂が帰られる年に一度の行事です。

そのため、感謝の気持ちをもち心を込めて供養を行うことが重要です。

帰省するのが難しいときに、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

弔電を送るなら「フォー電報」がおすすめ

弔電を送るなら「フォー電報」がおすすめです。

「フォー電報」は、インターネットから24時間申込みが可能で、最短当日配達にも対応しているため、葬儀や通夜に確実に弔電を届けたいときに安心です。

- 総務省より特定信書便事業許可を取得している

- インターネットで24時間申込みができる

- 電報の文字料金が無料

- 品質の高い電報商品を揃えている

- アレンジできる文例が豊富

弔電専用の格式ある台紙や、宗教や宗派に配慮した文例集も豊富に用意されており、初めて利用する方でも失礼のない文面を選べます。

さらに、料金体系がわかりやすく、予算や贈りたい想いに合わせた弔電を手配できるのも魅力です。

迅速性と利便性、丁寧な対応を兼ね備えた「フォー電報」は、大切な方への哀悼の気持ちを確実に届けたい方におすすめできるサービスです。

弔電の送り方に関するQ&A

弔電の送り方に関してよくある以下の質問についてまとめました。

- 弔電を送るには何が必要ですか?

- スマホで電報は打てますか?

- 通夜と葬儀のどちらで電報を送るべきですか?

- 弔電のお返しは必要ですか?

それぞれの質問に対する回答を、以下で詳しく解説します。

弔電の送り方に配慮し真心を伝えよう

弔電は、故人やご遺族への思いを形にして届ける大切な手段です。

送り方やタイミング、文面、そしてマナーに配慮することで、相手の心に寄り添った弔意を伝えることができます。

特に、宛名や表現の選び方、宗教ごとの言葉遣いなど、細やかな心遣いが信頼感につながります。

また、急な訃報でも慌てず、事前に送り方や手順を知っておくことで、スムーズに対応できるでしょう。

真心を込めた弔電は、ご遺族にとって大きな支えとなります。

形式だけでなく、相手への思いやりを第一に考えた送り方を心がけましょう。