「電報の送り方が分からない。」

「基本マナーを押さえてから電報を送りたい。」

など、電報に関する疑問を持っている方々も多いのではないでしょうか?

電報の送り方は、インターネットを使った方法と、電報送信の電話番号「115」を使って送る方法があります。

本記事では、「電報の送り方」と「電報の種類や基本マナー」について詳しくご紹介いたしますので、ぜひ最後までお読みください。

電報の送り方は2種類ある

電報の送り方は、主にインターネットと電話の2種類があります。

| 送り方 | インターネット | 電話番号「115」 |

|---|---|---|

| 受付時間 | 24時間いつでも申し込める | サービス会社により異なる |

| メリット | 画面上で電報を確認できる | オペレーターに相談できる |

インターネットを利用する方法は、24時間いつでもどこでもメッセージやデザインを選ぶことができるのです。

一方で、電話での申込みは局番なしの「115」に電話をかけ、オペレーターに相談しながら電報の内容を決められます。

以下では、インターネットで送る場合と電話番号「115」で送る詳しい方法を紹介しますので、参考にしてください。

電報はお祝い事やお悔やみ事に送る

電報はお祝い事やお悔やみごとに送るものです。

お祝い事では、結婚式や出産、誕生日や入学式・卒業式などが挙げられます。

お悔やみごとでは、葬儀・お葬式や喪中見舞い、お盆・新盆(初盆)などが挙げられます。

送る相手やシーンに応じて適切な電報を送る必要があります。

どんな場面にも対応!

\状況別にぴったりの電報をチェック/

祝電の送り方

インターネットで祝電を送る際は、以下の5つのポイントを押さえておく必要があります。

- 適切なデザインの選択

- メッセージの内容

- 配達タイミングの指定

- 文字数の確認

- 差出人の記載

祝電をインターネットで送る際は、お祝いの場面に合わせたデザインとメッセージの内容を考えることが重要です。

また、式典が始まるように配達日時を指定する必要があるため、前日着で手配することをおすすめします。

さらに、文字数の制限を確認しておくことや、差出人はフルネームで記載するようにすることが大切です。

以下の記事では、祝電の送り方やマナーを詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

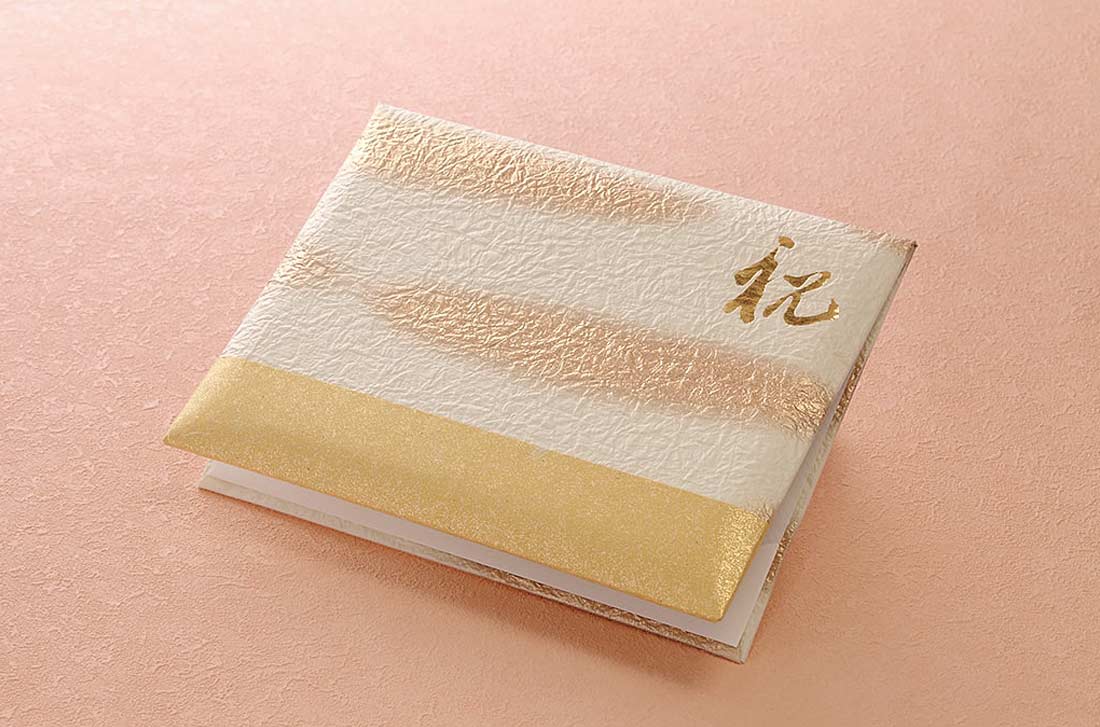

人気の祝電台紙

弔電の送り方

インターネットで弔電を送る際は、以下の5つのポイントを押さえておくことが大切です。

- 適切な表現の選択

- 配達タイミングの確認

- 宛名の正確な記載

- メッセージの長さ

- 差出人の明記

インターネットで弔電を送る場合は、忌み言葉や重ね言葉を避け、丁寧な表現で長文は避けるようにします。

また、配達のタイミングは葬儀の前日に届くようにすることが望ましいです。

さらに、宛名は正確に記載することと、差出人の明記はフルネームで記載するのが一般的です。

以下の記事では、弔電の送り方や注意点を詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

おすすめの弔電台紙

電報をインターネットで送る場合

電報をインターネットで送る場合の流れは、以下の通りです。

- 各電報サービスのwebサイトにアクセス

- 送信したいメッセージを入力

- デザインを選ぶ

- お届け先の情報を入力

- 支払方法(クレジットカードや電子決済)の選択

支払いが完了したら、入力内容を再確認し、問題がなければ送信可能です。

インターネットを利用することで、スマホやPCから手軽に電報を送ることができます。

そのため、特に忙しい方や急ぎの方には最適な方法になります。

電報のネット申し込みがおすすめな人

インターネット申し込みがおすすめな人は、以下のポイントに当てはまる人です。

- 費用を安く抑えたい

- 時間を問わず申し込みをしたい

- 電報台紙や文例を見ながらどれにするか考えたい

インターネット申し込みは、電話申し込みとは料金体系が異なるため、選び方によっては費用を安く抑えることが出来ます。

また、インターネット申し込みは24時間受け付けが多いため、特に忙しい方にはうってつけです。

申し込みサイトでは、電報台紙を画面上で確認することが出来るので、どのようなデザインのものにするか自分でじっくり考えたい方にはおすすめです。

ネット申し込みなら「For-Denpo」がおすすめ

ネット申し込みなら、高品質な電報を多数取り揃えている「For-Denpo」がおすすめです。

- 最安1,430円(税込)~とお手軽な電報アリ

- 平日14時までのご注文で即日配達が可能

- 配送状況の確認が可能

- 写真やロゴを印刷してオリジナル電報を作成可能

- Web画面から領収書発行可能

フォー電報では、突然の出来事でも心のこもった電報を送ることが出来ます。

「インターネットで電報を申し込みたい」「お得で質の高い電報を送りたい」という方は是非ご利用ください。

\高品質な電報を送るなら!/

インターネットで電報を送る際の注意点

インターネットで電報を申し込む際の注意点は以下の2つがあります。

- 文字数の制限を確認する

- 送る相手やシーンにあった電報を選ぶ

以下では注意すべき点について解説します。

文字数の制限を確認する

電報のメッセージの文字数を事前に確認しておきましょう。

電話申し込みでよくある「文字課金制」とは、メッセージ文字数に応じて金額が変動することを指します。

インターネット申し込みの電報サービス会社の多くは、文字課金制ではない代わりに、文字数の制限を設けている場合があります。

各電報サービス会社によって文字数の制限は異なるため、申し込む前に確認しておくのが良いでしょう。

送る相手やシーンにあった電報を選ぶ

インターネットで電報を送る際は、送る相手やシーンを考えて決めましょう。

インターネットでは、電報商品を画面を通して確認できるのが良い点です。

しかし、非常に多くの電報があるため、どれを送れば良いのか迷われる方もいらっしゃるでしょう。

そんな時は、送る相手の性別や年齢、好みを考えたり、どんなシーンに送るのかを今一度振り返って考えましょう。

そうすることで、相手に喜んでもらえる電報を送ることが出来るでしょう。

電報を電話申し込みで送る場合

インターネットが普及する前によく使われていた115は、現在でも電報を注文することができます。

115に電話をかけると、回線を管理している通信会社の電報サービスに自動でつながります。

固定回線の場合は、NTT東日本または西日本につながる方が多いでしょう。

スマートフォンからなら、各キャリアの電報サービスにつながります。

回線を管理している通信会社以外のサービスを利用したい際は、115を使わず、電報サービスのフリーダイヤルを利用します。

電報の電話申し込みがおすすめな人

電話申し込みがおすすめな人は、以下のポイントに当てはまる人です。

- オペレーターに相談しながら決めたい

- スマホやPCの操作が苦手

- インターネットを利用していない/利用できない

電話申し込みでは、専門のオペレーターが対応してくれるため、電報を申し込むのが初めての方でも安心して申し込みが出来るでしょう。

また、スマホやPCの操作が苦手な方にとってはうってつけの方法であると言えます。

さらに、電話回線はインターネット回線とは異なるため、ネット環境が悪い場合でも電話をかければ申し込むことが出来るので、便利です。

115で電報を送る際の注意点は4つある

115で電報を送る際の注意点は、主に以下の4つです。

- 利用可能な回線が限られている

- 受付時間が限られている

- 必要情報を事前に確認しておく

- 料金の計算方法がネットと異なる

基本の送り方を学ぶ前に、電話で送る際の注意点を押さえておきましょう。

利用可能な回線が限られている

115を利用できる回線は限られており、NTTまたはNTTドコモ・KDDIグループが提供している回線のみとなります。

以下の回線に該当する電話やスマートフォンは利用できないため、ご注意ください。

- ソフトバンクの携帯電話またはスマートフォン

- NTT以外の固定電話

- IP電話

このほか、格安SIM・マイラインなども使えない可能性があります。

115を使えない回線しか持っていない方は、別の方法で注文しましょう。

受付時間が限られている

115での電報サービスには、受付時間や当日配送の締切時間があらかじめ定められているため、いつでも自由に送れるわけではありません。

特に弔電のように急ぎで送りたいケースでは、夜間や早朝など受付外の時間帯に依頼しようとすると、希望の日時に届けることが難しくなることもあります。

電報を利用する際は、受付時間と配送可能時間の両方を事前に確認しておくことが大切です。

必要情報を事前に確認しておく

115で電報を送る際は、必要情報を事前に確認しておく必要があります。

特に確認しておくべき情報は、主に以下の6つです。

- お届け先の住所や氏名(弔電は喪主と故人の名前・祝電は新郎新婦の名前)

- 連絡先

- 会場名(電報は会場に送るのが一般的なため)

- 配達日時

- メッセージの内容

- 差出人の氏名・電話番号・メールアドレスなど

電報は慶弔により必要な情報が違うため、間違いがないよう正確に伝えなくてはなりません。

間違いによるトラブルを避けるには、電話をかける前に必要情報をまとめる必要があります。

電報の内容は、慶弔の種類や相手との関係により細かく変わります。

マナーもそれぞれ違うため、メモがない状態で対応するのは避けましょう。

料金の計算方法がネットと異なる

115で電報を送るときは、ネットと違う計算方法を用います。

台紙料金 + 文字料金 + オプション料金

+ 税別の場合は消費税

台紙や文字料金は、通信会社により金額が違うため、利用前に確認しておきましょう。

文字料金は文字数が多ければ多いほど高くなる傾向にあります。

そのため、メッセージや送り主の名前や肩書などの長さにもご注意ください。

料金は固定電話や携帯電話の通信料は、電報を注文した月の料金に加算されるため、明細が届いたら確認しておきましょう。

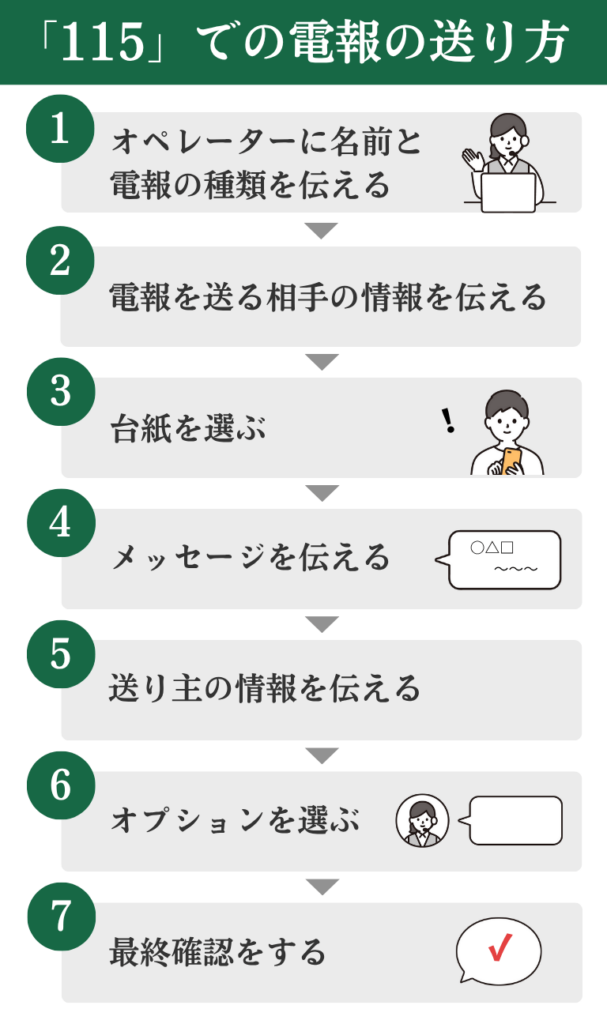

電話番号「115」での電報の送り方

115を利用する際の注意点を押さえたら、注文の仕方を確認しましょう。

申し込む手順は以下の7ステップです。

以下では、115で電報を送る際の基本的な流れを解説します。

1:オペレーターに名前と電報の種類を伝える

まず固定電話または携帯電話から市外局番なしの115に電話をかけます。

オペレーターに名前と電報の種類を伝える際に押さえておくポイントは以下のとおりです。

- まずは自分の名前を伝える

- 祝電と弔電のどちらを送りたいかを伝える

通信障害などがなければオペレーターにつながるので、まずは自分の名前を伝えましょう。

次に電報の種類を聞かれるため、祝電と弔電のどちらを送りたいか伝えます。

この後もすべてオペレーターの質問に答える形で進んでいきます。

2:電報を送る相手の情報を伝える

電報の種類を伝えたら、電報の送り先と相手の名前を伝えます。

電報を送る相手の情報を伝える時のポイントは以下を参考にしてください。

- 会場の住所を把握しておく

- 正しい住所と宛名を確認しながら伝える

- 配達日時を伝える

間違えると送るべきでないところに電報を送信してしまうため、正しい住所と宛名を確認しながら伝えてください。

送り先の情報を伝えたら、式に間に合う配達日時を伝えます。

式の開始予定時間なども伝えておくと、より安心です。

3:台紙を選ぶ

送り先を伝えたら、台紙選びに移ります。

台紙は祝電・弔電でそれぞれ複数あり、中にはギフト付き電報のように、プレゼントを送れるものもあります。

送る会場や相手の好みを意識しながら選びましょう。

台紙選びに迷ったときは、式の規模や送る相手との関係を伝えれば、オペレーターが適切なものを選んでくれます。

困ったときは、遠慮せずに相談しましょう。

4:メッセージを伝える

台紙選びが終わったら、メッセージをオペレーターに伝えます。

自分で考えた言葉を伝えることもできますが、電報サービスが用意している例文も使えます。

例文は祝電・弔電ともに複数あり、オペレーターに選んでもらうことも可能です。

台紙同様、メッセージを考えるのが難しいときは、適切なものを選んでもらいましょう。

5:送り主の情報を伝える

メッセージを伝えたら、差出人の情報を伝えます。

名前などは最初に聞いているため、会社名や肩書・電話番号などが聞かれます。

115の文字料金は、差出人の情報を記載する分も計算されます。

会社名や肩書が長いと、その分文字料金も取られてしまうため、入力の際はご注意ください。

6:オプションを選ぶ

選ぶことの出来る電報のオプションは、以下のとおりです。

- 電報の配送完了や内容を伝えるオプション

- メッセージを毛筆書きにするオプション

電報サービスを実施している会社ごとに違うため、利用の前にどんなオプションが使えるか確認しておきましょう。

オプションの利用と種類を伝えれば、注文作業は終了です。

7:最終確認をする

必要事項をすべて伝え終えたら、最終確認に移ります。

これまで伝えた内容をオペレーターが復唱し、間違いがないか一緒に確認します。

間違いがあれば、その都度訂正しましょう。

確認と修正が終わったら、電報の作成は終了です。

電報の送り方についてよくある質問

最後に、電報を申し込む際に抱きがちな疑問を解説します。

基本の送り方にあわせて、こちらも参考としてお役立てください。

結婚式場や葬儀会場にも電報を送れる?

結論としては、電報は住所がわかっていれば送れるため、会場が神社やお寺でも問題ありません。

最近はレストランなどで行う結婚式などもありますが、この場合も同じです。

しかし、普段式場として機能していないところで行われる式は、建物のスペースなどの関係から、大きなギフトがついた電報を送ると、置き場所に困ってしまう可能性があります。

お祝いやお悔やみの気持ちで送ったものが式の邪魔になるようでは、よくない印象を持たれてしまうでしょう。

電報、特にギフト電報を送る際は、会場の設備や広さにご注意ください。

台紙料金が無料になる電報がある?

115で提供している電報台紙の中には、台紙料金がかからないものがあります。

しかし、無料で利用できる台紙の多くは、かなりシンプルなデザインのため、避けたほうが良いです。

また、メッセージや差出人の文字数が多いと、有料台紙を使ったときと変わらない料金を請求されることもあります。

そのため、電報にかかる料金を節約する場合、台紙料金に文字料金が含まれているタイプのサービスがおすすめです。

「For-Denpo」 も台紙料金に文字料金が含まれているタイプのひとつで、祝電・弔電ともに様々な電報を用意しています。

中には高級感あるデザインのものもあり、大きい規模や大切な相手に送るのにもピッタリです。

115は通話料がかかる?

115は通信会社が利用者に提供しているサービスのひとつのため、通信料はかかりません。

かかるのは電報の台紙料金・文字料金・オプション料金のみです。

また必要事項をすべて会話で伝えるため、注文を完了するまでに時間がかかります。

通信料を節約したい方の中には、注文にかかる時間が気になる方もいらっしゃるでしょう。

通話料の項目に上乗せされる形で請求されるため勘違いする方がいますが、注文中の通信料は請求されないです。

まとめ

電報の送り方として、古くから利用されてきた115は、現在でも重宝されています。

また、現在ではインターネット注文が主流となりましたが、依然として活用されています。

ただし、電話申し込みとインターネット申し込みでは異なる点があるため、料金計算や注文方法の違いに注意が必要です。

電話申し込みの場合は、伝達ミスを回避するため、電報の送信前に必要事項をメモにまとめておくと安心です。

インターネットが使えない状況や、ネット操作が苦手な方も、電話で簡単に電報を送ることができます。

ネットで送る方法と並行して、115の手段も覚えておくと便利です。あなたに合った送り方で電報を送りましょう。

)-1.jpg)