-

電報を

選ぶ -

お届け先

入力 -

メッセージ

入力 -

内容の

ご確認 -

ご注文

終了

神式の弔電マナーと文例|神道の葬儀にふさわしい言葉選びと送り方

神道(神式)のご葬儀に弔電を送る場合、仏式とは異なるマナーや言葉選びが求められます。

一般的な「ご冥福をお祈りします」や「成仏されますように」といった表現は、神道では使用を避けるべき言葉とされており、宗教に配慮した適切な文面が必要です。

このページでは、神式葬儀における弔電のマナーやNG表現、ふさわしい文例、商品選びのポイントまで、検索者の視点でわかりやすくご紹介します。

1. 神式(神道)の葬儀とは?仏教との違いと基本知識

神道の死生観と葬儀の意味

神道では、人の死は「穢れ(けがれ)」であると同時に、魂が祖先神として祀られる神聖な過程とされています。

故人の魂は「みたま(御霊)」となり、家や地域を守る存在になると信じられています。

そのため神式の葬儀は、故人の霊を敬い、清らかな形でお見送りする「神葬祭(しんそうさい)」という儀式で執り行われます。

仏式との主な違い(焼香・数珠・表書きなど)

神式と仏式の葬儀は多くの点で異なります。

たとえば、仏式では焼香を行いますが、神式では「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」という儀式を行います。

また、数珠は神道では使用せず、香典袋の表書きも「御香典」ではなく「御霊前」「御玉串料」「御神前」などが用いられます。

蓮の絵柄や仏具を連想させるアイテムも避けるのがマナーです。

2. 神式・神道における弔電マナーの基本

弔電は送ってよい?辞退されていない限りOK

神道(神式)のご葬儀でも、弔電を送ることは一般的な弔意の表現として受け入れられています。

ただし、ご遺族が「香典・供物・弔電辞退」と明記している場合は、その意向に従うのがマナーです。

不明な場合は、葬儀を担当している喪主または葬儀社に確認しましょう。

表書きマナー:「御玉串料」「御霊前」など

神式の葬儀では、香典袋の表書きに「御霊前」「御玉串料」「御神前」などを使用します。

一般的な「御香典」は仏教に由来するため、神道では不適切とされています。

弔電の台紙や添える供物にも、蓮や仏具モチーフのないデザインを選ぶのが望ましいです。

数珠や香典の扱いに注意

神式では、数珠を持参したり使ったりする必要はありません。これは仏教の法具にあたるためです。

また、葬儀の場で焼香を行うこともなく、代わりに「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」という儀式が行われます。

こうした点に配慮し、電報の文面や贈り物も神道にふさわしい形式を意識することが大切です。

3. 神式の弔電で避けたい表現と言葉選びの注意点

NGワードとその代替表現

神式の弔電では、「ご冥福」「成仏」「供養」などの仏教用語は使用しないのがマナーです。

神道では死後、魂は神様のもとへ還り、祖霊となると考えられており、仏教的な概念とは異なります。

以下に、避けるべき表現と代わりに使える表現の例を示します。

- ✕ ご冥福をお祈りします

→ ◯ 安らかな旅立ちとなりますようお祈り申し上げます - ✕ 成仏されますよう

→ ◯ 神様のもとで安らかにお過ごしになりますよう - ✕ お供え

→ ◯ 玉串や御神饌(ごしんせん)などに言い換える

忌み言葉(重ね言葉や不幸を連想させる語)

神道に限らず弔事全般において、「重ね重ね」「度々」「再び」などの繰り返し言葉(忌み言葉)は縁起が悪いとされ、避けるのが一般的です。

また、「不幸」「苦しむ」「絶える」など、不吉な印象を与える言葉も神式の弔電には適しません。

言葉選びに迷ったときは、「安らか」「静かに」「お見送り」といった表現に置き換えると安心です。

※ 仏教式の弔電マナーや忌み言葉については、こちらのガイドも参考にしてください。

4. 神式の弔電にふさわしい文例集

神道の考えに基づいた弔電では、仏教用語を避けつつ、魂を敬う気持ちや神様への祈りの表現が大切です。

以下に、個人・法人それぞれの立場から送る際に適した文例をご紹介します。

個人からの文例

ご逝去の報に接し、謹んでお祈り申し上げます。

安らかなる旅立ちとなりますよう、

神様のご加護のもと、永遠のやすらぎがあらんことをお祈りいたします。

ご霊前に深く哀悼の意を表します。

神様のお導きのもと、

ご遺族の皆さまが穏やかな日々を取り戻されますよう願っております。

ご逝去の知らせに接し、驚きと悲しみで言葉もございません。

神様のもとで安らかにお眠りになられますよう、

心よりお祈り申し上げます。

会社・団体からの文例

貴社ご関係のご不幸に際し、謹んで哀悼の意を表します。

神様のお導きのもと、

故人の御霊が安らかであられますようお祈り申し上げます。

ご逝去の報に接し、社員一同、深い悲しみに包まれております。

故人のこれまでのご尽力に感謝申し上げるとともに、

神様のご加護のもとで安らかなる旅立ちとなられますよう祈念いたします。

▶︎ 他宗教(仏教・キリスト教など)の文例も比較したい方は、キリスト教の弔電文例をご覧ください。

5. 神道・神式にふさわしい弔電商品の選び方とおすすめ

商品を選ぶ際のポイント(仏教モチーフの回避、色、花など)

神道(神式)のご葬儀では、仏教的なモチーフ(蓮の花やご冥福など)を避けるのがマナーとされています。

電報を選ぶ際は以下の点に配慮すると安心です:

- 仏教的要素(蓮の花・南無阿弥陀仏など)のないデザインを選ぶ

- 「御霊前」「御玉串料」など神道に適した表書きの有無を確認

- 色は白やグレーなど落ち着いた配色を中心に

- 花材は洋花やグリーン系が好まれます(菊でも仏花表現は避けられます)

For-Denpoでは、神式の葬儀にもふさわしい上品で控えめな電報商品を多数ご用意しています。

おすすめ商品一覧

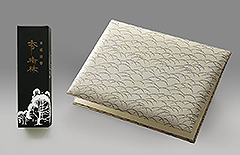

以下は、神道・神式の葬儀に適した弔電商品の一部です。いずれも、仏教色を避けたデザインや文例に対応しており、ご遺族への配慮を形にしたお悔やみの気持ちを届けることができます。

越前和紙 慰供

2,860 円(税込)

西陣織物 和み(線香付き)

4,290 円(税込)

プリザーブド ホワイトL

8,800 円(税込)

ソープフラワー はなおもい

5,940 円(税込)

会津塗 白菊

9,900 円(税込)

お供え胡蝶蘭ミディ3本立(白)

18,700 円(税込)

6. よくあるご質問(神式の弔電)

- Q. 神式の葬儀でも弔電を送ってよいのでしょうか?

-

A. はい、神道の葬儀でも弔電を送ることは一般的です。

ただし、仏教とは異なる宗教的配慮が求められるため、文面や商品選びに注意しましょう。 - Q. 神式の弔電ではどんな言葉を避けるべきですか?

-

A. 「ご冥福」「成仏」「供養」などの仏教用語は避けましょう。

また「重ね重ね」「再び」など不幸の繰り返しを連想させる忌み言葉も控えるのがマナーです。 - Q. 神道にふさわしい弔電の文例を教えてください。

-

A. たとえば「神様の御もとで永遠の安らぎがありますように」や、

「神様のお導きのもと、やすらかな旅立ちとなられますようお祈りいたします」といった表現が適しています。 - Q. 神式に対応した電報商品はありますか?

-

A. はい。白やグレーを基調にした落ち着いたデザインや、仏教色のない洋花アレンジなど、

神道向けの文例にも対応した商品を多数ご用意しています。

7. あわせて読みたい:宗教ごとの弔電マナー

神式以外の葬儀に参列される場合や、他の宗教との違いを確認したい方は、以下のガイドもぜひご覧ください。