弔問やお墓参りへ訪れた際、お供え物に欠かせないお線香。

普段何気なくあげているお線香には、深い意味やマナーがあることをご存知でしょうか。

ここでは意外と知らないお線香に関する知識をご紹介します。

線香をあげる意味

現在では供養に欠かせないお線香ですが、お線香をあげることには以下のような意味があります。

故人の食べ物となるため |

自身(お線香を焚く人)の心身を清めるため |

“お線香をあげる”という行為を通じて心を通わせる |

線香をあげる場面

お線香は一般的にお仏壇やお墓へ供える他、お通夜や法要で使用されます。

また、使用するお線香の本数や作法は宗派によって違いがありますので、他家のお仏壇やお墓へお線香を供える時は、事前に各ご家庭の菩提寺様へ確認をとっておくと良いでしょう。

線香のあげかた

【お線香をあげる流れ】

以下の流れでお線香をあげます。

①お仏壇・お墓へ向かい一礼する

②ローソクの火を使い、線香へ火をつける

※ローソクが2本置いてある場合、向かって右側のローソクを使います。

③線香についた火を手で仰ぎ消す

④宗派ごとの作法に従い、香炉へローソクを立て、合掌する

⑤お仏壇・お墓へ一礼する

【お線香の立て方と本数】 普段何気なく立てているお線香の立て方には宗派ごとに意味があり、意味を知ることにより立て方を覚えることにも役立ちます。 宗派ごとにお線香の立て方や本数などの作法をご紹介します。 |

○浄土宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗:1本

お線香に火をつけて香炉の真ん中に立てます。

お線香の本数が1本である意味は、お線香が燃え尽きるまで時間をはかり、修行や瞑想をしていたためと考えられています。

○浄土真宗:1本(2つに折る)

2つに折ったお線香に火をつけて香炉の中で火が左横になるように寝かせて置きます。

浄土真宗では、中国から伝わった常香盤(じょうこうばん)と呼ばれる灰の中へ型を押し込んで作った溝に抹香を敷き詰めて焚くことに準じて、寝かせてお線香をあげることになったとされています。

○天台宗、真言宗:3本

3本のお線香に火をつけて香炉の中へ手前側に1本、仏様側に2本と逆三角形になるように立てます。

3本立てることには諸説ありますが、仏教において三宝として重要視されている“仏・法・僧”の3要素を示しているとされています。

作法については同じ宗派でも地域やお寺によって異なる場合がありますので、“必ずこれが正しい”と言えるものはありません。

宗派がわからない場合は普段自分がおこなっている方法でお線香をあげても構いません。

何よりも心を込めてお線香をあげることが大切です。

お線香をあげる上で気をつけるべきマナー

お線香をあげる時に、特に気をつけるべきマナーをご紹介します。

○マッチやライターを使って、お線香に直接火をつけない

お線香に火をつけるときは、必ず設置されているローソクの炎からつけます。

ローソクの炎は「人々を明るく照らす仏の光明の象徴」とあり、葬儀でローソクやお線香に火を灯すことは「故人の魂が迷わずにあの世へ行くための道しるべ」という意味合いをもちます。

また、ローソクの炎からお線香へ火をつけることは神仏に供えた火を分けていただき、それを故人(御本尊)に捧げるという意味合いもあります。

但し、屋外のお墓参りの場合は天候や風の状況によっては、ローソクに火を灯せない可能性があるため、線香着火専用のライター等があればそちらを使いましょう。

○お線香へつけた火を消すときは、直接息を吹きかけて消さない

仏教の教えの中に、人の悪い行動は「身口意」の3つの内の1つから生まれるとされており、口から出した息で神聖な線香の火を消すことは無作法とされています。

必ず手で仰いで消しましょう。

○鈴(りん)の鳴らし方

お仏壇に仏具のひとつとして置かれていますが、鈴は読経を始める前に使われるため、お線香をあげてお祈りするだけであれば使用する必要はありません。

もし鳴らす場合は、お線香をあげた後に鳴らします。

なお、鳴らし方には宗派ごとに違いはありません。

お線香を送る意味

お通夜や葬儀の際に渡すお香典は、ひと昔前までは現金でなくお線香を送ることが一般的でした。 これは葬儀を行うご遺族にかかる負担を少しでも軽減させるために、近隣の人々がお線香や食べ物を持ち寄る風習が始まりと言われています。 現代のお香典は現金を包むのが一般的になりましたが、故人を偲ぶ気持ちを伝えるために葬儀に参列できなかった場合や、お盆や命日などにお線香を送られるケースも多いです。 |

お線香の選び方

お線香は大きく分けて二種類に分類され、杉線香と匂い線香があります。

○杉線香

杉の葉の粉末を原料として、香りは杉の葉独特で主に屋外のお墓参りなどで使用されます。

○匂い線香

椨(たぶ)の木の皮の粉末を原料として、各種の香木や香料を加えて製造されています。

ご家庭やお寺の多くで用いられているものが匂い線香です。

現在は種類が豊富でコーヒーやお花の香りのするものなどもありますので、故人の好きだった香りのお線香を供える方も増えています。

お線香がセットになった弔電・お悔やみ電報

弔電プリザとお線香 紫

オリジナル箱の中にプリザーブドフラワーのプレートとお線香がセットになった弔電です。 告別式やお通夜に参列できない場合に、お線香とセットになった弔電を送られることが多いお悔やみ電報です。

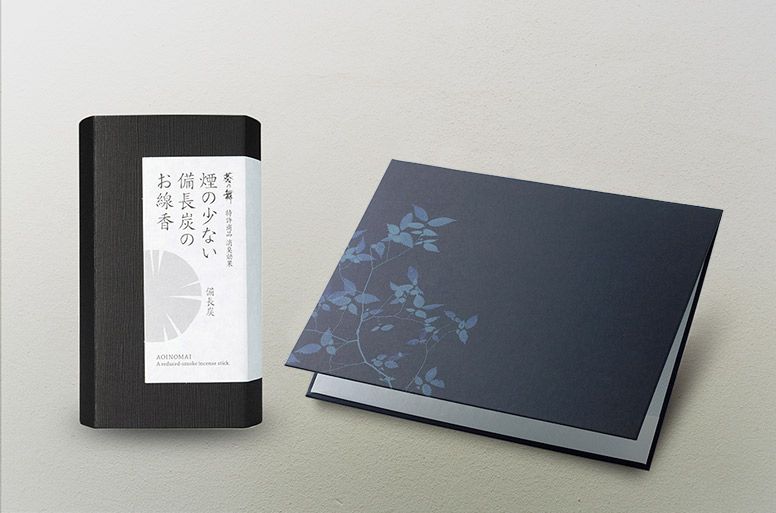

詳細はこちら弔電と備長炭のお線香セット

煙の少ない備長炭のお線香と黒を基調とした弔電台紙がセットになった弔電です。 お線香特有のにおいとお部屋のにおいを中和消臭することができるよう備長炭・活性炭と消臭剤が配合されていますので、毎日お線香を使われる方にはとてもやさしいお線香です。

詳細はこちらお線香がセットになった弔電・お悔やみ電報

弔電プリザとお線香 紫

オリジナル箱の中にプリザーブドフラワーのプレートとお線香がセットになった弔電です。 告別式やお通夜に参列できない場合に、お線香とセットになった弔電を送られることが多いお悔やみ電報です。

詳細はこちら弔電と備長炭のお線香セット

煙の少ない備長炭のお線香と黒を基調とした弔電台紙がセットになった弔電です。 お線香特有のにおいとお部屋のにおいを中和消臭することができるよう備長炭・活性炭と消臭剤が配合されていますので、毎日お線香を使われる方にはとてもやさしいお線香です。

詳細はこちら