-

電報を

選ぶ -

お届け先

入力 -

メッセージ

入力 -

内容の

ご確認 -

ご注文

終了

喪中見舞いとは?意味と目的を解説

喪中見舞い(もちゅうみまい)とは、喪中期間にある方へお悔やみや励ましの気持ちを伝える手紙や贈り物のことです。身内に不幸があった方が、悲しみの中で年末年始を迎えることを考慮し、「どうかご無理なさらず、お身体を大切にお過ごしください」という思いやりの気持ちを伝えるのが本来の目的です。

喪中とは?

「喪中」とは、近親者を亡くしてから一年間、故人を偲び、祝い事を控える期間のことをいいます。日本では古くからこの期間に年賀状などの新年の挨拶を遠慮する習わしがあり、その代わりに「喪中はがき」が送られてきます。

喪中見舞いと年賀状の違い

年賀状は新年を祝うご挨拶ですが、喪中見舞いは年末年始に年賀状を控えている方へ、お悔やみや気遣いの気持ちを届けるためのものです。送るタイミングは年賀状が届く前後ではなく、「喪中はがき」を受け取ったあとが適切とされています。

なぜ喪中見舞いを送るのか?

喪中見舞いは、以下のような想いを込めて送るものです

·突然の別れに対するお悔やみ

·年末年始を寂しく過ごされるご遺族への励まし

·遠方などの事情で弔問できなかったことへのお詫び

·故人を偲ぶ気持ちの共有

直接お会いできなくても、手紙や贈り物を通して心を寄せる手段として、喪中見舞いはとても大切なコミュニケーションのひとつです。

喪中見舞いを送る時期とタイミング

喪中見舞いを送るタイミングは、「喪中はがき」を受け取ったあと、年末の早い時期(11月下旬~12月中旬)までに送るのが一般的です。

年賀状の代わりに送ることが多いため、年末年始にかけて相手の心をそっと支えるような、控えめで思いやりのある時期設定が望まれます。

最も適した時期:11月下旬~12月中旬

·喪中はがきが届いたあと、できるだけ早く送るのが丁寧です。

·12月中旬以降になると年末の忙しさも重なり、相手に気を遣わせてしまう可能性があるため、12月15日頃までに届くよう手配するのが理想的です。

喪中見舞いを年明けに送る場合

もし年末に間に合わなかった場合は、「寒中見舞い」として送るのが適切です。

·寒中見舞いは 松の内(1月1日~1月7日)を過ぎた1月8日~2月初旬頃 に送る挨拶状です。

·「喪中見舞い」という言葉はあくまで年末用の表現であり、年明け後に送る場合は「寒中お見舞い申し上げます」と表現を変える必要があります。

四十九日との関係性

·故人が亡くなられてから日が浅い場合は、「四十九日」を過ぎてから送るほうが良いとされることもあります。

·特に仏教の考え方に基づく地域やご家庭では、喪中見舞いを送る時期に配慮が必要です。

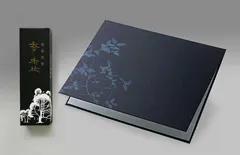

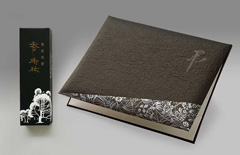

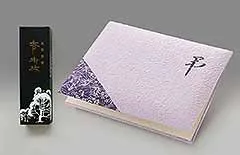

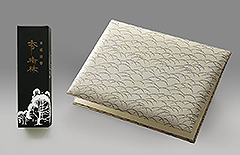

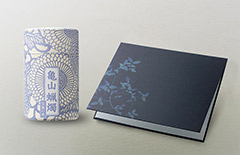

喪中見舞いのおすすめ商品

喪中見舞いの文例・メッセージ集

このたびはご服喪中とのこと、心よりお悔やみ申し上げます。 ご家族皆さまのご心痛をお察しし、一日も早く穏やかな日々が戻りますようお祈りいたします。

ご家族のご不幸を伺い、大変驚いております。 お力落としのことと存じますが、くれぐれもご自愛くださいませ。

本年も大変お世話になりました。 ご服喪中とのこと、年頭のご挨拶は差し控えさせていただき、心ばかりの品をお届けいたします。 ご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご家族皆さまのご健勝をお祈りいたします。

ご服喪中と伺い、心よりお悔やみ申し上げます。 遠方におりますため直接のお悔やみも叶わず、書中にて失礼いたします。 寒さ厳しき折、どうかご自愛ください。

このたびはご服喪中とのこと、謹んでお悔やみ申し上げます。 ご多忙の中かと存じますが、どうか無理をなさらずご静養くださいませ。

年賀状をいただきありがとうございました。 ご服喪中とのことを後から知り、大変失礼いたしました。 心よりお悔やみ申し上げますとともに、ご家族皆さまのご平安をお祈りいたします。

ご尊父様のご逝去を知り、深い哀悼の意を表します。 長年にわたりご家族を支えられてきたお姿が偲ばれます。 ご遺族の皆さまが少しでも早く心穏やかに過ごされますよう、心よりお祈りいたします。

かける言葉も見つからず、ただただ胸が痛みます。 ご家族のお気持ちを思うと、どれほどのご悲しみかと察するばかりです。 どうかご無理をなさらず、お身体だけは大切になさってください。

長いご看病、さぞお疲れのことと存じます。 深い悲しみの中にあっても、どうかお身体を大切に、ご静養なさってください。 ご冥福をお祈りいたします。

このたびは喪中のご挨拶状をいただき、故人様のご逝去を知りました。 ご冥福を心よりお祈り申し上げます。 本年も何卒よろしくお願い申し上げますとともに、ご家族皆さまのご健勝をお祈りいたします。

喪中見舞いを送る際のマナーと注意点

~手紙の代わりに電報を活用する選択~

喪中見舞いの伝え方として、電報を利用するのも現代に合った丁寧な手段のひとつです。文章だけでなく、美しい台紙やお線香・花とセットになった商品もあり、遠方からでも真心を込めて哀悼の気持ちを届けることができます。

なぜ手紙の代わりに電報を選ぶのか?

·急な訃報や年末の多忙な時期でも、即日~翌日に届けられる電報は迅速かつ確実です。

·フォーマルで丁寧な印象を与えるため、弔意をしっかりと伝えたい場面にも適しています。

·贈答品とセットになった電報もあり、香典の代わりや、訪問が難しい場合の気遣いとしても活用できます。

喪中見舞い電報のマナーと選び方

キーワード:喪中見舞い 電報 マナー、弔電 台紙、電報 贈り物

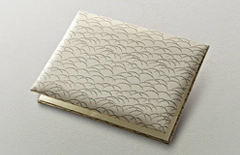

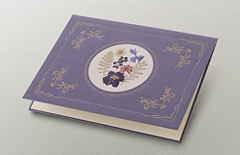

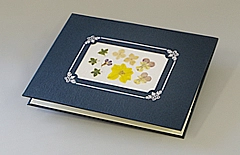

·電報台紙は、落ち着いたデザインや和風のものが好まれます。西陣織や和紙を使った弔電台紙も人気です。

·メッセージは形式にとらわれず、相手の心情に寄り添った表現を選びましょう。

·「喪中御見舞」「お悔やみ申し上げます」など、慶事を連想させない表現が基本です。忌み言葉(重ね重ね・繰り返しなど)は避けましょう。

香典の代わりになる電報セットも

線香・ローソク・プリザーブドフラワーなどを添えた電報は、香典や供物の代替品としても活用されています。

「直接会いに行けないけれど、気持ちを形にしたい」そんなときに、電報は相手の心にも残る哀悼の贈り物となります。

メールやSNSよりも格式ある「心づかい」として

現代ではLINEやメールなどで簡易に済ませる方もいますが、喪中という繊細な場面では丁寧さが大切です。

電報は手紙よりも格式があり、デジタルにはない温かみや誠意が伝わる手段として、特に年配の方や目上の方にも安心してお届けできます。

喪中見舞いによくある質問

Q.喪中見舞いは誰に送るものですか?

A.喪中見舞いは、身内にご不幸があった方に対して、年末年始のご挨拶の代わりとして送るものです。 友人・知人・職場の方・取引先など、喪中はがきを受け取った相手が対象になります。

Q.喪中見舞いはいつ送るのが適切ですか?

A.喪中はがきを受け取った後、11月下旬~12月中旬までに届くように送るのが理想的です。 年末が近づくと慌ただしくなるため、遅くとも12月20日頃までに手配しましょう。

Q.喪中見舞いに添える品物はどのようなものが良いですか?

A.お線香・お茶・菓子・プリザーブドフラワーなどが定番です。 最近では、香典の代わりに使える電報ギフトや仏具セットも人気があります。 高価すぎるものは気を遣わせてしまうため、3,000円~5,000円程度が一般的です。

Q.喪中見舞いをメールやLINEで送っても大丈夫ですか?

A.原則として、メールやLINEは正式な手段とはされていません。 やむを得ない場合は、まず一報を入れた上で、後日あらためて手紙や電報などで哀悼の意を伝えるのが望ましいです。

Q.年賀状を出さない代わりに喪中見舞いを送るのはマナー違反ですか?

A.いいえ、問題ありません。むしろ、年賀状を控える代わりに喪中見舞いを送るのは丁寧な対応とされています。 お悔やみと気遣いの気持ちを込めて、年末年始にそっと寄り添う手段としておすすめです。

Q.喪中見舞いと寒中見舞いの違いは何ですか?

A.喪中見舞いは年末(11月~12月)に送るもの、寒中見舞いは年明け(1月8日~2月初旬)に送る季節の挨拶状です。 年末に間に合わなかった場合は、寒中見舞いとして送りましょう。

Q.ビジネス相手にも喪中見舞いを送るべきですか?

A.取引先や職場関係の方が喪中であることがわかった場合、簡潔ながらも丁寧な文面で喪中見舞いを送ると印象が良いです。 フォーマルな電報や手紙は、社会人としての心遣いを示す手段として有効です。

Q.喪中見舞いの文面で気をつけるべき表現はありますか?

A.「重ね重ね」「続く」「再び」などの忌み言葉は避けるのがマナーです。 また、「おめでとう」や「祝い」などの慶事に関する言葉も使わないよう注意しましょう。

Q.電報で喪中見舞いを送る場合、台紙の選び方に決まりはありますか?

A.派手すぎない、落ち着いた色調の台紙(白・紺・グレーなど)や越前和紙・西陣織物のものが好まれます。 特に弔電専用のデザインであれば、安心してお選びいただけます。

Q.喪中見舞いにのしは必要ですか?

A.基本的にのし(熨斗)は慶事用のため使いません。 贈り物にかけ紙を添える場合は、「喪中御見舞」や「御見舞」と表書きし、白黒や双銀の水引(結び切り)がマナーです。

葬儀・通夜などに送る弔電をお探しの方は、下記ページもあわせてご覧ください。

弔電(お悔やみ電報)一覧ページへ